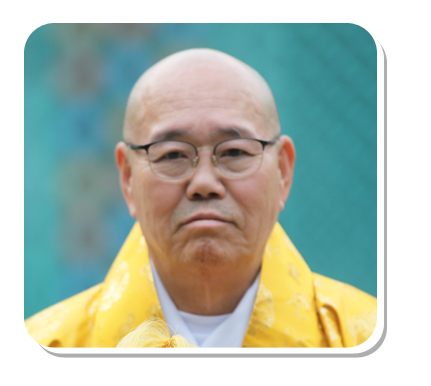

조현 지환 대종사

종정추대 인사말

宗正敎示

常寂常照 大圓鏡智 豁然漏盡 無生法忍

상적상조 대원경지 활연누진 무생법인

항상 고요하고 항상 비추며, 크고 둥근 거울 같은 지혜로 남김없이 번뇌를 다 없애고 일체 만법이 생기지 않음을 깨쳐라

원만한 깨달음의 산에 나무 한 그루가 나서 하늘과 땅이 나뉘기 전에 벌써 꽃이 만발했다.

푸르지도 희지도 않고 검지도 않으니 봄바람 속에 있지도 않고 하늘에 있지도 않네.

圓覺山中生一樹 開花天地未分前 (원각산중생일수 개화천지미분전)

非青非白亦非黑 不在春風不在天 (비정비백역비흑 부재춘풍부재천)

이게송은 법당 주련으로 많이 쓰이는 문구입니다. 그만큼 깊고 큰 뜻을 품고 있지만, 이 게송이 마음밭(心田)이란 것을 내용으로 삼고 있음을 알아차리기란 쉽지 않습니다. 그러나 새겨 읽을수록 무언가 마음에 오롯이 와 닿는 것이 있습니다.

원각산에 나무 한 그루가 생겨났습니다. 원만묘각(圓滿妙覺), 둥근 달처럼 어느 한 군데 이지러짐이 없는 미묘한 깨달음, 원각묘심(圓覺妙心), 충만하고도 청정한 진여자성 자리에 마음 하나가 문득 자라난 것입니다. 이 마음은 중생이 일으키면 무명에 휩쓸리어 허망한 분별심을 내고, 부처가 일으키면 부사의업(不思義業)으로써 무량 공덕의 대자대비심을 내게 됩니다. 이것을 한 그루의 나무에 비유한 것입니다. 진공묘유의 참된 이치(眞諦)로 보면 세상 어느 것도 실제로는 있다 할 것이 있습니다. 시공간이 모두 정해진 자리나 정해진 때가 없습니다.

가을이 되면 나뭇잎이 떨어집니다. 나뭇잎은 봄날에는 파릇한 싹이었다가 가을이면 누런 낙엽이 되고 맙니다. 이 가운데 어떤 것을 잎사귀의 본디 모습으로 볼 수 있겠습니까?

이렇듯 만물에는 실체라 할 만한 것이 없음을 두고 공(空)하다고 표현합니다.

어느 날 육조스님이 대중을 모아 놓고 “내게 한 물건이 있는데, 머리도 없고 꼬리도 없으며, 이름도 없고 글자도 없으며, 등도 없고 얼굴도 없다. 너희는 이것이 무엇인지 알겠는가?” 라고 물었습니다. 이에 신희스님이 나서서 “이것은 모든 부처님의 본인이요 신화의 불성입니다.”라고 하자 꾸짖으며 물리쳤습니다. 뒷날 남악 회양이 “설령 한 물건이라해도 맞지 않습니다.” 라고 답하자 인가를 하니, 깨달음이 분별 사랑의 정체가 아니라 일체의 상을 여윈 경지임을 이른 것이라 하겠습니다.

지혜와 자비로 중생을 제도하시는 부처님을 받들고 불법을 믿어 실천하는 불자들은 어떻게 부처님께 예경하고 부처님을 따라야 할까요?

『예불법경』에 여덟 가지 예불 방법이 나오는데, 그 첫째가 공양입니다. 공양은 인색하고 탐욕스러운 데서 오는 장애를 없애 주면서도 부자가 되는 감응이 있다 했습니다. 옛말에 작은 부자는 근검절약에서 오고 큰 부자는 하늘이 낸다고 했습니다. 부처님과 스님들께 공양하고, 불상과 탑 등을 조성하는 불사에 동참하고, 불서를 간행하고, 이웃에게 재물을 베풀어 쌓은 공덕은 헛되지 않은 법입니다.

둘째는 찬탄입니다. 불보살뿐만 아니라 식구들과 이웃, 나아가 중생을 공경하고 칭찬하는 사람은 나쁜 말을 하는 악업이 사라지고, 장애가 없는 말재주, 곧 실다운 말로 남을 설득하는 힘이 생겨, 불법을 전하는데에서 걸림이 없는 감응이 있게 됩니다.

셋째는 예불입니다. 부처님에게 예경을 올리면 아만심이 사라져 존귀한 몸을 이루게 된다 했습니다. 부처님은 늘 자비롭게 우리 중생을 보살피시니 마땅히 부처님에게 예경을 올려야 합니다.

넷째는 참회입니다. 자신의 잘못을 뉘우치면 업을 녹이고 번뇌를 제거하며 과보를 없애고 어리석은 견해에서 벗어나서, 몸과 마음이 청정해지고 자신이 처한 환경이 향상일로가 되어 만족하게 되는 감응을 입게 됩니다.

다섯째는 권청(勸請)입니다. 불보살의 경론을 공부하고 선지식의 법문을 자주 들으면, 삿된 견해에 빠져 정법을 헐뜯는 일이 없게 되고 또 지혜를 증득하게 된다 합니다. 권청이란 본디 부처님에게 법문 듣기를 청해야 한다는 뜻이지만, 현세에서는 불법을 공부하고 스승을 찾아 법을 물으며, 법석에 동참하여 선사나 눈 밝은 이의 법문 듣기를 바라고, 귀와 마음을 기울여 귀한 법문을 마음에 새겨야 한다는 뜻으로 쓰이고 있습니다.

여섯째는 수희(隨喜)입니다. 부처님이 온갖 수행 끝에 얻은 무상정각을 기뻐하면 우리 마음에서 질투심이 사라져 결국은 여러 권속을 얻게 된다 했습니다. 나아가서는 모든 보살이 닦은 공덕을 기뻐하고 고통의 바다에서 허우적거리는 우리 이웃에게 찾아온 행복도 함께 기뻐해야 합니다. 그래야 주변에 사람이 모여 나와 고락을 함께해 주게 됩니다.

일곱째는 회향입니다. 자신이 무시겁래(無始劫來)로 닦은 선행과, 수행 공덕과, 삼보를 찬탄하고 공양한 공덕을 중생에게 되돌려 보내면 좁고 하열한 마음(心)을 제거하여 광대한 선행을 이루게 되니, 회향은 그것을 덜어 내어 다시 고이게 하는 힘이자 타고 남은 재에 불씨를 되살리게 하는 원동력입니다. 세속 법은 채워 가는 것이고 불법은 비워 가는 것입니다. 마지막까지 다 비운 사람이 바로 부처입니다. 텅 비어 있어야 모든 것을 품어 안을 수 있습니다.

여덟째는 발원입니다. 보리도를 이루고 중생을 제도하겠다는 서원을 세우면 퇴굴심(退屈心)이 사라져 모든 수행이 원만하게 이루어집니다. 중생은 업으로 태어나고(業生), 보살은 원력으로 태어난다고 합니다. 또 중생의 소망은 욕심으로 생겨나고 보살의 소망은 자비심을 근원으로 삼는다고 합니다.

발원은 부처님을 닮아 가고자 하는 마음입니다. 우리도 부처님처럼 윤회의 과보를 빚는 삼독심을, 악을 막고(攝律儀戒), 선을 닦으며(攝善法戒)불법을 권하는(攝衆生戒), 삼취정계(三聚淨戒)로 바꾸고, 중생을 구제하고, 번뇌를 여의고 불법을 받들어, 끝내는 불과(佛果)를 이루고야 말겠다는 굳고 큰 서원을 세우고 그것을 실천하는 데에 힘써야 합니다.

불교는 행복의 종교입니다.

탐욕과 성냄과 어리석음의 삼독심을 내려놓고 진정한 행복의 길을 알려 주어야 합니다. 이제 고통 받는 많은 이들이 부처님의 가르침으로 안락한 삶을 영위할 수 있도록 사단법인 한국불교조계종이 다가서겠습니다.

또한 불교는 마음의 평화를 지향하는 종교입니다.

중생들의 마음을 평안하게 하는 방법을 모든 사람들과 함께 나누는 것이 우리 불교의 존재이유이며 이것 또한 사단법인 한국불교조계종이 견인해 나가겠습니다.

불자라면 부처님의 신통묘용함과 우리 중생의 예경(禮敬)이 서로 감응하여 하나가 됨을, 그 둘이 서로 다르지 않음을 굳게 믿어야 합니다. 이것이 바로 자신의 진여자성을 믿고 공부를 지어 가는 본바탕이 되기 때문입니다.

세월은 우리를 기다려 주지 않음을 새삼 느낍니다. 부지런히 닦고 닦아 무명 업장을 녹여 내고 장부의 일대사를 해결하여 크게 한번 웃게 되기를 바라면서 종정 취임 인사말을 종도님들과 사부대중님께 올립니다.

지혜와 복덕이 두루 하시고 행복하고 건승하시길 부처님 전에 기원 드립니다.

日月天離又朝來 才氣炫發破古鏡

內外明徹大圓智 佛日奐畢一大事

일월천리우조래 재기현발고경파

내외명철대원지 불일환필일대사

일월이 하늘을 떠나도 다시 아침은 오는 것이고

재주와 슬기가 있어야 옛 거울을 깨트릴 수 있는 것이다.

안팎이 환희 밝아서 크고 둥근 지혜가 있고

오직 불일을 빛나게 해야 대장부 일대사 인연을 마친 것이다.

사단법인 한국불교조계종 제4대 종정 조현 지환 대종사