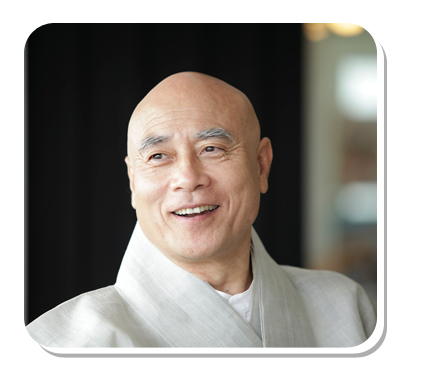

제3대 종정 설국 무명 대종사

설국 무명 대종사

취임전 부촉기념 설법

“업의 그릇을 비워라”

석가모니 부처님의 가르침은 방대해서 8만 4천 가지나 된다.

불자들은 이 많은 경전들을 찾을 수도 없고 읽어볼 수도 없다.

모든 경전의 가르침들은 인간이 태어나서 늙고 병들어 결국 죽음을 맞게 되는 '생로병사(生老病死)'의 과정을 어떻게 하면 지혜롭게 극복할 수 있는가에 대한 것들이 대부분이다.

그렇다고 부처님이 이 많은 경을 직접 설한 것도 아니다. 그중에는 제자들이 하신 말씀도 있고 누대에 걸쳐서 많은 선지식들이 집대성한 것들도 있다. 경전은 인간의 고뇌, 외로움, 분노, 행복 등 진리의 말씀들로 가득하다.

그중 하나가 《백유경(百喩經)》이다. 5세기경 인도의 승려인 상가세나[僧伽斯那) 스님이 쓴 《샤타바다나수트라》를 그의 제자인 구나브리티가 한역(漢譯)하여 백유경 이라고 이름 지었는데 재미있는 설화와 비유 등 아흔여덟 가지의 이야기가 수록되어 있다.

고대 인도에서는 불교에 반하는 외도(外道)들이 많았다. 그러다보니 민중들은 불교에 대해서 많은 의문을 품고 있었다. 상가세나 스님은 적절한 비유를 통해 민중들에게 쉽게 불교 사상을 이해시키고 삶의 교훈을 주기 위해 백유경을 지었던 것 같다. 오늘날에도 어른 아이 할 것 없이 재미있게 읽히고 있는 경전이다.

그중 우화 한 토막을 소개하겠다.

한 바라문이 있었다. 그는 제자에게 잔치에 쓸 그릇이 부족하니 옹기를 만들 장수를 데려오라고 했다. 제자는 마을로 가는 도중, 나귀 등에 옹기를 싣고 가는 장수를 만났다. 그 순간 나귀가 발을 헛디뎌 옹기들이 땅에 떨어져서 모두 깨지고 말았다. 옹기장수는 어쩔 줄을 몰랐다.

이것을 본 제자가 옹기장수에게 물었다.

"그대는 왜 그리 슬피 울고 있습니까?"

“그동안 고생하면서 옹기를 만들었습니다. 오늘 장에 가서 팔려고 했는데 이놈의 나귀가 그만 발을 헛디뎌 모두 깨뜨려 버렸으니 허망해서 울고 있습니다.”

제자는 그 말을 듣고는 엉뚱한 생각을 했다. 옹기장수가 오랜 시간을 들여 정성을 다해 만든 많은 그릇들을 단 한순간에 깨뜨려 버렸으니 이 나귀야말로 훌륭하다는 생각을 했던 것이다.

"옹기장수여 울지 마세요. 당신의 나귀는 훌륭한 짐승입니다.

당신이 오랜 시간 만든 옹기를 찰나에 모두 깨뜨려버렸으니 나귀야말로 훌륭하지 않습니까? 옹기 대신에 그 나귀를 제가 사겠습니다.”

옹기장수는 이 말을 듣고 크게 기뻐했다. 제자는 옹기장수를 데려오라는 스승의 말은 까마득하게 잊고 나귀를 끌고 절로 돌아왔다.

그를 본 스승이 제자에게 물었다.

"이놈아, 옹기 장수는 데려오지 않고 웬 나귀를 끌고 왔느냐?"

“스승님, 이 나귀는 옹기장수보다도 더 뛰어납니다. 옹기장수가 만든 옹기를 한순간에 모두 깨뜨려버릴 정도로 힘이 세니까요.”

스승은 혀를 끌끌 차면서 야단을 쳤다.

“이 미련한 놈아. 나귀는 미련하고 어리석어서 옹기를 깨뜨리는 일은 잘할지 모르나 옹기를 만들 수 있는 재주나 지혜가 없으니 100년이 걸려도 옹기 하나 만들지 못하는 짐승에 불과하지 않느냐.”

어리석은 제자는 그때 비로소 깨달았다.

머리가 좋아서 출세하는 사람도 있지만 좋은 머리를 잘못 써서 한순간에 나락에 떨어지는 경우가 훨씬 더 많다. 눈앞의 것만 생각하고 내일을 생각하지 않는 어리석음 때문이다. 불가에서는 탐진치(貪瞋癡) 삼독(三毒) 중 가장 큰 업이 어리석을 치라 했다.

진리에 어두운 번뇌라고 해서 '치암(癡闇)이라고도 부르며 문안에 갇혀서 전혀 소리를 듣지 못함을 일컫는다. 남에게 욕을 하는것, 주먹을 휘두르는 것, 거짓말을 하는 것, 사기를 치는 것, 사음을 하는 것도 모두 앞뒤를 생각하지 않고 행하는 어리석음이 원인이다. 그러므로 업은 자신이 지고 가야 할 평생의 짐이다.

업은 크게 선업(善業)과 악업(惡業)으로 나뉜다. 그런데 알고 저지르는 업보다 모르고 저지르는 업이 더 무섭다. 왜 그럴까. 알고 저지르는 업은 참회하여 고칠 수 있지만 모르고 업을 저지를 땐 자신이 한 일이 나쁜 짓인지 좋은 짓인지조차 판단하지 못하기 때문이다. 이런 사람은 나중에 더 큰 악업을 짓는다.

제자가 그런 경우인데 무지로 인해서 악업을 행한 것이라고 할 수 있다. 그래서 불교에서는 탐진치 삼독 중 가장 큰 업을 어리석음이라고 하는 것이다.

또한 어리석음은 수행자들이 성불을 이루는 데 가장 큰 장애물로, 자신이 가고 있는 길이 바른길인지 잘못된 길인지 빨리 판단해야 하는데 이를 제대로 구별하지 못하게 한다.

부처님께서 어리석음인 무명과 치암을 가장 경계하라고 하셨던 이유도 이 때문이다. 당신은 지금 어리석지 않은가. 업의 그릇을 빨리 비우지 못하면 결국 어둠 속에서 헤맬 수밖에 없다.

제3대 종정 설국 무명 대종사

■무명선사 수행이력

■무명선사 수행이력.부산 금정산 회룡선원에서 출가

.무명사 회주

.회룡선원 선원장

.무명사불교대학 학장

.고헌산 불교성지 조성 추진위원장

.국제구호단체 <세계일화> 회장

.동국대 불교문화대학원 동림회 수석부회장 역임

.무명스님지구촌행복재단 이사장

.불교청소년인재개발원 원장

.종교세계신문사 고문

.BTN불교TV ‘그대 알겠는가?’ 정기법문 진행

■저서

.무명큰스님의 선 이야기 <허공 가득 연꽃 피우다>

.<업의 그릇을 비워라>

.365일 마음공부

.신비의 도량 무명사

■포교명상음반

<우주가 열어준 만남> 제작

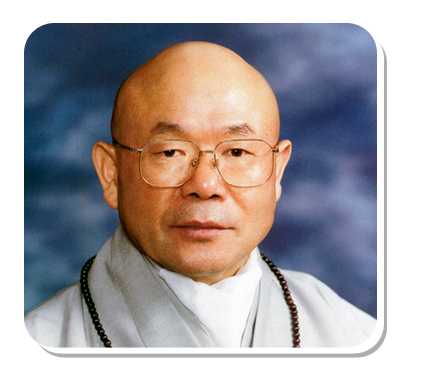

제2대 종정 일봉 성해 대종사

무심 무념의 본래 면목을 철증(徹證)하야

비로소 오달(悟達)이라 하나니,

미래겁(未來劫)이 궁진(窮盡)토록 자재무재한 이 대휴헐지(大休歇地)가 정안종사의 안심입명처(安心立命處)로다.

진망(眞妄)의 삼루(滲漏)가 영절(永絶)하여 담연(湛然)히 부동하는 열반묘심은 천만년이 다하여도 변이가 없나니 이 무심무념지가 참으로 견성이며 성불이로다.

견성한 사람은 구경의 무심을 철저히 증득한 자이다. 설사 하늘과 땅이 뒤집히는 큰 일이 벌어진다 해도 그런 사람에겐 아무 일이 없다.

그래서 보통사람이 볼 때는 마치 멍텅구리 같고 둔한 바보 같아 보이기도 한다.

그러나 일에 닥쳐 법문을 한다든지 법거량을 할라치면 그 임기응변의 기봉이 번갯불처럼 빠르고 회오리 바람처럼 매서운 것이다.

이처럼 무상정각은 중생의 무량 번뇌망상을 단제(斷除)하고 본유의 청정자성을 철견(徹見)함에 있으니 이는 불교 만세불변(萬世不變)의 대원칙 이도다.

만약에 진여본심 즉 자성을 식득(識得)하염 즉시 근본해탈이요, 해탈을 체득하면 즉시 반야삼매며 무념이로다.

오호라! 우리 한국불교조계종 종도는 무심무념으로서 이익과 손해 등 갖가지 경계에 동요하지 않는 참다운 선정을 체득한 선지식이니 일체 망념이 영단(永斷)된 대공적 삼매를 깨친 도인들이로다.

그러므로 부처는

“일체 중생을 두루 관찰하매 모두 여래의 지혜와 덕스러운 모습을 두루 갖추고 있다.”했고,

또 “일체 중생의 요술쟁이 같은 갖가지도 모두 여래의 원만히 깨달은 묘한 마음에서 나왔다,”고 했으니, 이로써 이 마음을 떠나서는 부처가 될 수 없음을 알 수 있다.

과거의 모든 부처도 다만 마음을 밝힌 사람이요, 현재의 모든 성현들도 마음을 닦는 사람이며, 미래의 공부할 사람들도 마땅히 이런 법에 의지해야 할 것이다.

그러므로 수도하는 사람들은 부디 밖에서 찾지말라, 심성은 물듦이 없어 본래 스스로 원만히 성취된 것이니, 다만 망령된 반연만 떠나면 곧 법신불(法身佛)이 되는 것이 로다.

마음 자리(心地)에 잘못(非) 없음이 자성계(自性戒)요

마음 자리에 어리석음(癡) 없음이 자성의 혜(自性혜)요

마음 자리에 어지러움(亂) 없음이 자성의 정(自性定)이요

늘지도 않고 줄지도 않음이 자성금 강(自性金剛)이며

몸이 오고 몸이 감이 본래 삼매니라.

사단법인 한국불교조계종

종정 일봉당 성해

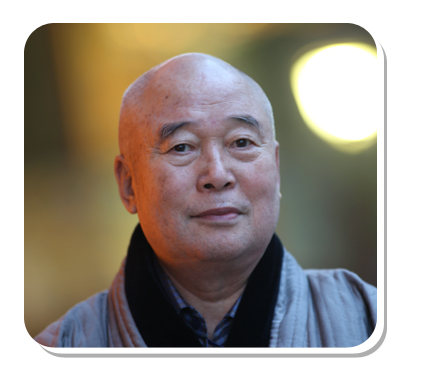

제1대 종정 경담 각성 대종사

경담 각성 대종사 취임법어

주장자(주장자)를 들어 대중에게 보이시고 이르시기를 “자기의 한마음을 지키는 것이 시방세계의 모든 부처님을 생각하는 것 보다 낫다.”며 “항상 딴 부처님만 생각하면 생사를 면하지 못한다”고 밝혔다. 이와 함께 각성 스님은 “어리석은 사람은 염불하여 극락세계에 나고자 하지만 깨친 사람은 그 마음을 스스로 깨끗이 할 뿐이라”며 대저 “중생이 마음을 깨쳐 스스로 건지는 것이지 부처님이 중생을 건져주는 것은 아니다”고 밝혔다.

각성 스님은 “한마음 밝게 가지면 세계 일화가 만발하여 정토의 길이 열리고 지구촌 중생이 너와 내가 차별없이 하나되는 해탈의 평화세계가 구현된다”고 말했다. 각성 스님은 “제법은 모두 인연소행이며 법에 따라서 나고 법에 따라서 간다”면서 “그렇기 때문에 무자성(無自性)이요, 무거래요, 결국 공(空)이라”고 말했다.

“

모양에 칩착하여 참됨 없으면

얼굴을 대하여도 천 리 같이 먼 것을

마음 비우고 도를 체달하면

천지가 한 집 일가족이니라.

親相迷眞 對面千里 친상미진 대면천리

虛心體道 天地一家 허심체도 천지일가

”

각성 스님은 게송하여 말하되

“내외개해탈(內外皆解脫) 신심실평등(身心悉平等)

영겁주정념(永劫住正念) 무착무소계(無着無所繫)

안과 밖이 모두 해탈이면 몸과 마음이 모두 평등하고

영겁토록 정념에 머무르면 집착도 없고

얽매임도 없으리라” 말했다.

각성 스님은 “사문납자는 육근과 육식(六根六識)이 미분전경계(未分前境界)에 도달하면 삼라만상을 모두 망각하고 무심삼매에 입정하여 경계에 들어가면 깨닫지 않을래야 깨치지 않을 수 없다”고 말했다.

각성 스님은 “이 경계에 들어가면 무진세계(無盡世界)가 고요해지고 청정(淸淨)해지며 또한 고요하고 청정하다는 생각까지도 자연히 없어진다”고 했으며 “여기에는 좁고 좁은 그러한 곳에 머물다가 홀연히 일기일경상(一機一境上)에 광탄무변(廣坦無邊)의 대천세계가 현발(現發)한다”고 밝혔다.

각성 스님은 “이 세계는 허공도 용납할 수 없는 굉장(宏壯)한 경지를 투과(透過)하며 또한 보게 되는 것이라”며 “그렇기 때문에 일인(一人)이 발진귀원(發進歸源)하면 시방허공(十方虛空)이 실개소망(悉皆消亡)하여 요득심신도무여(了得心身都無餘)하면 원통시방법왕신(圓通十方法王身)이라(몸과 마음을 요달하여 남음 없으면 시방에 법왕신을 원통한다)”고 했다.

각성 스님은 “이와 같이 발진귀원은 미묘해서 눈에 보이지도 않는 물건이 홀연히 우주에 가득찰 만한 큰 물건이 되는 것이라”며 “이렇게 되면 삼두육비(三頭六臂)를 갖춘 대력지인(大力之人)이 되어서 십자가두(十字街頭)에서 칠종팔횡(七縱八橫)을 하게 되어 그 앞에는 누구라도 감히 설 수가 없게 된다”고 말했다.

각성 스님은 옛날 덕산 스님이 말했던 선지를 인용했다.

덕산 스님은 “궁제현변(窮諸玄辨)이라도 약일호(若一毫)를 치어태허(置於太虛)요, 갈세추기(竭世樞機)라도 사일적(似一滴)을 투어거학(投於巨壑)이로다. 모든 현변(玄辯)을 다 하더라도 한 터럭을 태허공(太虛空)에 두는 것과 같고 세상에 추기(樞機)를 다 하더라도 물 한 방울을 큰 골짜기에 던지는 것과 같다”고 했다.

각성 스님은 이어서 “아자금이후(我自今以後)로 갱불의천하노화상설두(更不疑天下老和尙舌頭)니라(내가 이후로부터 다시는 천하 노화상의 말끝에 의심이 없노라)”고 말했다.

각성 스님은 “우리가 이러한 견지(見知)를 얻으면 일생을 수용하여도 다함이 없을 뿐만 아니라 미래제(未來際)가 다하도록 수용하여도 다함이 없다”고 밝혔다.

각성 스님은 늘 얘기하기를 “만겁(萬劫)에 독보건곤(獨是乾坤)하고 요요명명(了了明明)하며 황황혁혁(晃晃赫赫)하고, 원통원명(圓通圓明)한 경지와 무진(無盡)의 불가설제법(不可說諸法)을 성취해서 마음대로 수용하게 된다”고 말했다. 그러기에 옛날 황벽 스님은 게송하여 이르기를,

“진로형탈사비상(塵勞逈脫事非常)하니

긴파승두주일장(緊把繩頭做一場)이요,

약비일번한철골(若非一番寒徹骨)이면

쟁득매화박비향(爭得梅花撲鼻香)이다.

생사의 진로에서 벗어나는 것은 보통 일이 아니니, 긴히 마음머리를 잡아서 한바탕 지을 것이다.

만일 찬 것이 한번 골수에 사무치지 아니 할 것 같으면 어찌 매화의 향기가 코에 가득함을 얻을 수 있으리요.”

“백억건곤장안리(百億乾坤長安裡)에

임운등등락만반(任運騰騰樂萬般)이라

백억이나 되는 건곤의 장안 속에서 임운등등해서 오만 가지가 다 즐겁도다.”

각성 스님은 조주 스님 회상에 어떤 스님이 오래 머물러 있다가 하직 인사를 했던 선문답을 소개했다.

어떤 수좌가 하직인사를 하러 가니 조주 스님이 “유불처(有佛處)에 부득주(不得住)하고 무불처(無佛處)에 급주과(急走過)하여 삼천리외(三千里外)에 봉인(逢人)거든 막착거(莫錯擧)하라(부처 있는 곳에는 주하지 말고 부처 없는 곳에서는 급히 지나가서 삼천 리 밖에서 사람을 만나거든 그릇을 들어 보이지 말라)”했다. 그랬더니 수좌가 답하기를 “임마즉불거(恁則不去)입니다(그렇다면 가지 않겠습니다)” 하니 조주 스님이 말씀하시길 “적양화적양화(摘楊花摘楊花)로다(버들 잎을 따고 버들 잎을 따는구나)”하셨다고 했다.

각성 스님은 옛날 방거사가 초암중(草庵中)에 독좌(獨坐)해 있다가 갑자기 말하되, “난난(難難)이여! 백석유마(百碩油麻)를 수상난(樹上難)이로다(어렵고 어려움이여! 백석이나 되는 유마를 나무 위에 펼치도다)”하니 방파 스님이 이 말을 듣고 말하되 “이이(易易)여, 백초두상(百草頭上)에 조사의(祖師意)로다(쉽고 쉬움이여! 백 가지 풀 위에 조사의 뜻이로다)” 방거사의 딸 영조 비구니가 이 말을 듣고 있다가 “야불난야불이(也不難也不易)여! 기래끽반곤래수(飢來喫飯困來睡)로다(어려움도 없고 쉬움도 없음이여! 배가 고프면 밥을 먹고 곤하면 잠자는게 도다)”고 했다.

각성 스님은 이 법문은 “삼천 리 밖에서 수수독립(垂手獨立)해서 종동과서(從東過西)하며 마음대로 하는 시절을 말한 것이라”면서 “이 정도의 근기가 되면 공부를 필한 대장부가 되어서 어떤 법이든지 능소능대하게 마음대로 쓸 수가 있다”고 밝혔다.

각성 스님은 울산 천고의 현묘한 법장을 간직한 비산비야 불광사에서 무심도인의 견지와 경계를 말했다.

“운재불광한불철(雲在佛光閑不撤)이니

수류간하태망생(水流澗下太忙生)이로다.

구름은 불광사에 한가로히 머무는데 흐르는 물은 바위틈에서 무던히도 바쁘더라.”

각성 스님은 “몸과, 말과, 뜻이 함께 청정하면 그것이 곧 부처님이 나투신 것이라”며, “부처는 자기 성품 속에서 지을 것이며 몸 밖에서 찾지 말라”고 당부했다.

| 순 | 법호 법명 | 법계 | 주석사찰 | 출가본찰 | 주요약력 |

| 제1대 | 경담 각성 鏡潭 覺性 |

대종사 | 서울 약사사 | 경기도 봉선사 | *정법대학원 교수 *불교지도자 협회장 |

| 제2대 | 일봉 성해 日峰 性海 |

삼장법사 | 제주 탐라선원 | 오대산 월정사 | *전,중앙선학원장 *미국총법사 주지 |

| 제3대 | 설국 무명 雪國 無名 |

대종사 | 부산 무명사 | 순천 선암사 | *부산 무명사 주지 *금정산 무명사 회룡선원 주지 |